segunda-feira, 14 de abril de 2025

O Diabo de Milton, Júpiter e Saturno na Obra de Cabanel

terça-feira, 11 de março de 2025

Mito, Poética e Símbolo

quarta-feira, 29 de janeiro de 2025

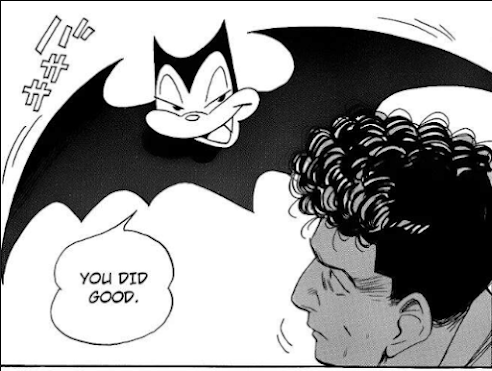

Billy Bat é Metalinguagem e Meta-história

Billy Bat é um mangá que suscitará muitas postagens neste blog.

Kevin Yamagata e Kevin Goodman podem ser vistos como alter egos de Naoki Urasawa em pontos distintos de sua maturidade poética. Essa me parece ser uma hipótese razoável. Kevin Yamagata é sua raíz criativa primeira, a psicologia profunda do japonês nas raízes da cultura popular. Imagino Urasawa, ao escrever a história do Morcego, dando-se conta de que essa imagem de uma entidade que opera como uma figura mefistotélica tem tanto uma raíz na psicologia profunda dos japoneses (e refiro-me aqui tanto ao imaginário evocado pelos ninjas quanto à toda lunaridade no modo de agir dos japoneses, que imitam, copiam e transpõem ideias estrangeiras à sua maneira, na maioria das vezes embelezadas, plasticamente aperfeiçoadas e de maneira perfeitamente ignorante quanto às suas origens) quanto consequências históricas.

Acredito que o tempo fictício da criação e ascensão do Billy Bat de Kevin Yamagata ser mais ou menos concomitante com o começo da ascensão de Tezuka seja parte de sua meditação e confissão como um artista japonês e soberbo. As ideias de um artista surgem, em um primeiro momento, essencialmente de seu horizonte de consciência, a saber, sua história, sua comunidade, sua pátria e tudo aquilo que lhe é caro e familiar.

Kevin Yamagata percebe a partir de então que talvez tenha roubado sua ideia inconscientemente de outro autor de mangá, e Urasawa transforma aqui essa meditação individual em um psicodrama de proporções históricas. Mas esse é um método de máxima dificuldade narrativa, o qual me remete inevitavelmente ao El Libro de Arena do Jorge Luís Borges, que funciona como um tell-tale, como um compêndio de narrativas que são simultaneamente hipóteses e confissões pessoais, nos quais cada hipótese simboliza algo da psicologia profunda do autor.

A narrativa histórica criada por Urasawa é repleta de inserções deliberadas de japoneses que influenciam marginalmente os rumos da história, mas quase sempre a efeito de fumaça no grande esquema das coisas. Entretanto, tais figuras são capazes de influenciar o desfecho pessoal de muitas personagens com grande impacto. Embora Urasawa tome pra si (e para o Japão) os louros da genialidade, admite simultaneamente que a influência do gênio tem uma via de mão dupla. Parte dessa criação tem efeito imprevisível e devastador.

A partir do momento em que uma ideia é lançada para o mundo, essa ideia será manobrada e manipulada por seu espírito, e contribuirá para o avanço implacável da narrativa histórica até seu inevitável desfecho cíclico. Mas a outra parte dessa criação pertence à humanidade. Então um homem qualquer, seja ele um miserável do interior da Bahia ou um indigente da Alemanha Oriental, pode abrir um quadrinho, lê-lo e ser influenciado positivamente pela riqueza de possibilidades que são geradas pelo reino da poética e da fantasia.

Muito embora a narrativa histórica pertença aos vencedores, aos que coagulam as grandes ambições e que cumprem os papéis que a machina fatalis lhes designa, existe ainda uma vasta porção de terra inabitada que pode servir de moradia aos que vivem a plenitude de suas vidas em devoção ao ato, ao pensamento, às ações e às produções do tempo, que não almejam a grandeza da história ou o êxtase do teatro do mundo, mas a plenitude da eternidade.

Kevin Goodman me parece ser um momento de amadurecimento da relação vaidosa entre o artista e sua identidade, mas isso fica pra um outro post.

Billy Bat é metalinguagem e meta-história. É metalinguagem de artista e meta-história das gentes.

terça-feira, 7 de janeiro de 2025

Zerkalo e o Mito Irônico

De que fala o filme "O Espelho" de Andrei Tarkovsky? Seria um delírio autoindulgente? Ou uma terapia poética? Talvez uma confissão dos pecados do russo enquanto homem e poeta? Ou uma junção disso tudo? A resposta parece tender para a última hipótese, muito pelo filme do russo consistir num exercício de meditação introspectiva irônica, nos termos do Northrop Frye, que almeja a contemplação dos processos desagregadores que fragmentam a alma do diretor, mas que fazem sua arte. A narrativa irônica tem como característica central não apenas a sub capacitação de seus personagens em detrimento de uma situação narrativa, mas também a profunda incompreensão dos mesmos no que diz respeito à própria interioridade. O herói irônico não entende a própria alma.

Utilizando-se do Espelho como um símbolo universal para a alma humana, o cineasta incumbe-se da tarefa de reconciliar seu mito pessoal (microcosmo) com o mito macrocósmico de seu horizonte de consciência, mito este que toma as feições pálidas e austeras da mãe Rússia em todos os seus desdobramentos no contexto da primeira metade do século XX.

A mãe do cineasta, personagem central do mito introspectivo do poeta, é a ponte que liga os dois mundos – o mito do poeta e o mito da pátria, atuando tanto como o símbolo que melhor descreve sua alma, lhe definindo os contornos substanciais, assim como simboliza a esplendorosa Mãe Rússia. Operária de prensas móveis, o esprit de corps que evoca faz parte do mito russo em amplo sentido: o imaginário das planícies, a horizontalidade extrema da espiritualidade russa, a caminhada pela estepe, as chamas da revolução que emergem da passionalidade dos povos – chamas essas que nunca alcançam de fato a transcendentalidade ou a teofania, como se queixa o narrador quando as compara a uma pálida impressão das chamas angelicais de Moisés. A presença soberana da mãe do diretor e poeta é o mito mais importante do filme, já que é nela que tanto as potências simbolizantes quanto a expressividade dos afetos se manifesta. A alma é a silhueta do homem.

Disso se segue a tipologia antitranscendental e numinosa da alma do russo, que é a de todo o filme: em determinado ponto, as elucubrações do cineasta sobre o cristianismo revelam toda sua condição espiritual. Diz algo sobre terem deixado o mundo cristão para serem cristãos – referindo-se aqui ao povo russo e ao Grande Cisma. Odeia Dostoiévski e todos os avanços que o literato 'faz' em direção a sua ex-mulher. Odeia a reverência a Dostoiévski, o mais aclamado dos autores russos, por causa de sua flagrante atitude crítica ao espírito russo, ao mesmo tempo em que ama sua pátria e se sente mais digno de representá-la. Batiza o filho de Ignat num delírio solar e masculino, mas é na elevação do corpo aquático de sua mãe que vê redenção. Vê-se como emasculado poeta, que é prescindível por soldados e forasteiros. Vê sua pátria com carinho e pesar; pesar por conseguir amá-la e contemplá-la em imensa desproporção à sua capacidade de irradiar, moldar e orgulhá-la. Vê o fogo como um elemento destrutivo, como parte do imaginário bélico. Nunca deixa de ser um pobre menino do interior.

É nessa insuficiência solar que as imagens do filme fazem sentido. Existe uma cosmogonia elementar nas imagens flagradas por Tarkovsky: o fogo destrói as imagens no 'tempo' (em cores), ao passo que sua 'eternidade' parece ser abissal e aquosa (em preto e branco). A terra é simbolizada pela planície da marcha soviética; o ar surge de forma muito rarefeita nos últimos suspiros do poeta, simbolizado pelo pássaro. Se dum ponto de vista tradicional existe uma hierarquia clara entre os elementos que simbolizam a irradiação e a lei e os elementos que simbolizam a submissão (ar, fogo, água e terra, nesta ordem), vê-se diferente na alma do russo: é na Sofia, no Das Ewig-Weibliche, na força criativa abissal do Pégaso e das Musas – a pátria é sua musa – que a "eternidade" é cristalizada. Tarkovsky crê no feminino sobre o masculino porque ama o feminino e teme o masculino. Ama as artes e despreza a razão. É a vitória do eros sobre o logos, da alma sobre o espírito.

No fim de sua confissão, termina por admitir derrota frente a Dostoiévski. Cai de cama sem um único sintoma físico. Cai de cama ao olhar pro espelho. Vê-se como um indigente das coisas do espírito. Recorre à solução alquímica: Igne natura renovatur integra, mas menos por ser um devoto de INRI do que por ser devoto de Dante e de sua descida aos infernos – o filme admite sua crise rumo ao bosque sombrio nos últimos segundos. Crê nos ciclos poéticos como os pagãos creram nos ciclos das estações, como um eterno processo dialético – agora cristalizado em sua obra – de fins e recomeços, de morte e renascimento. Ao se permitir morrer na tela, admite-se por fim como um desses artistas que acharam no cinema um recurso último para a escandalosa confissão megalomaníaca dos pecados e das perversões como a matéria-prima de que são feitos seus sonhos.

sábado, 3 de agosto de 2024

A tecnognose e o triunfo da natureza sobre o homem

Life’s but a walking shadow, a poor player

That struts and frets his hour upon the stage,

And then is heard no more; it is a tale

Told by an idiot, full of sound and fury,

Signifying nothing.

A tecnognose, termo cunhado por Hermínio Fontes em seu livro Experimentum Humanum, é um tema amplamente popularizado e pouco entendido entre os ilustres membros da nova intelectualidade brasileira. O termo consiste na combinação de duas palavras superficialmente antagônicas, já que a concepção de técnica em sentido tradicional seria radicalmente antignóstica, consistindo essencialmente num recurso que visa o auxílio à vida humana por meio da intervenção no mundo material. Todavia, a combinação das palavras aponta muito mais para a fragilidade do entendimento da tecnologia como algo controlável dentro de uma sociedade secularizada, já que seus limites excederam há muito o interesse de concórdia com a natureza, ou mesmo o de manipulação exclusiva do inorgânico pelo orgânico. A tecnologia que poderia ser tida como algo benéfico, controlado, que visa o auxílio da vida do homem é algo muito distante da perspectiva que a engenharia biológica promoveu desde o século XIX, por exemplo. Tornando sua influência algo cada vez mais intoxicante, a tecnologia passou a contemplar os interesses gnosticizantes da obtenção de um conhecimento salvífico por meio da imanência, como na obtenção do moto perpétuo, projeto que tem seu ápice na corrida atômica, assim como por meio dos esforços transhumanistas de forma geral.

O contexto em que a filosofia da tecnologia nasce é o de um mundo pós-revolução industrial, que investiga as minúcias na ruptura entre a visão clássica da natureza, natura naturans, a natureza ativa que delineia os propósitos divinos, e a visão de natura naturata, uma natureza estratificada, entendida como tudo aquilo que simplesmente é. Nesse contexto, subproduto do projeto iluminista de mecanização do homem, entende-se a natureza como uma matéria-prima que deve ter como agente principal os esforços prometeicos do homem, desligada então de seu thelos. Surgem nesse contexto teorias como a antropologia tecnológica de Ernst Kapp, uma antropologia baseada na ideia de que todo artefado tecnológico já criado pelo homem se trataria na verdade de uma projeção antropomórfica, uma projeção de características exclusivamente humanas. Este é um dos esforços teóricos de racionalizar as muitas utopias e paraísos terrestres ansiados por uma humanidade bastarda, exilada, que age à revelia da graça. Kapp defendia que a natureza humana só poderia ser compreendida através dos artefatos técnicos, favorecendo assim a "meta história da tecnologia" como conhecimento quintessencial da auto compreensão do homem, que antes de ter acesso à técnica seria tido como o homo abisconditus, em estado de ocultação, e que enfim se tornaria o homo manifestus, o homem autoconsciente. Não é necessário dizer que essa teoria vai na contramão da meta história do logos, que entende o propósito nos esforços do homem antigo como volições orientadas para uma finalidade religiosa e simbólica no mais das vezes: basta observar a meta história defendida por Mircea Eliade quando o mesmo trata da elaboração de armas criadas primeiro como objetos simbólicos, como é o caso das pedras-de-raio feitas de meteoritos, que funcionavam como símbolos das hierofanias do raio e da queda dos astros, hierofanias estas que simbolizavam, numa concepção tradicional, as intervenções do céu sobre a terra.

É claro que o desenvolvimento da tecnologia em conjunto com os avanços da eletricidade dá luz a novas bestas: o que se encontrava perdido pela história das ideias, fragmentado, diluído e insinuado, pôde enfim ganhar vida através da obtenção dos recursos necessários. A digitalização da sociedade é um processo irreversível de alquimia quantitativa. O ponto mais importante nesse processo é a gradual e irreversível ascensão da informação a um estatuto ontológico que a aproxima do espírito e a distancia da matéria, tornando assim a obtenção e o controle da informação e dos dados a imanentização do que antes não passava de uma teoria do conhecimento salvífico e de um desejo pela experiência da transcendência. A sublimação da informação se torna assim o ápice de um tipo novo de projeto gnosticizante, um projeto que visa a transcendência da condição humana por meio da maximização sensorial, da obtenção de corpos mais fortes que sirvam de receptáculo para nossas mentes — que passam a ser vistas como análogas a computadores.

Pode-se entender com profundidade o delírio de controle da natureza em suas representações simbólicas na ficção, que costumam manifestar-se no tropo do tecnognóstico que anseia por um triunfo sobre o feminino. O seio da mãe que Demian quer conquistar na obra homônima de Hermann Hesse e a Eva do Futuro de L'Isle Adam são grandes exemplos dessa correlação entre a adesão de um estilo de vida fisicamente ativo e espiritualmente ocioso com a devoção ao feminino como um símbolo da natureza. A devoção ao mundo material antevê a decadência do espírito do homem.

No conto "O Homem Invisível" do primeiro livro dos contos do Padre Brown, vemos a história de uma Laura que é disputada por dois homens que querem sua mão. Laura evoca a musa de Petrarca, a qual tanto Otto Preminger quanto David Lynch prestam tributo em suas obras. Após dizer-lhes que são homens incapazes de formar uma vida por conta própria, os dois rejeitados fazem adesão de métodos distintos para lhe conquistar: um deles, o vilão que dá nome ao conto, evoca os poderes do Anel de Giges de Platão como possibilidade da ação do absurdo sob a ocultação do ordinário, tornando-se um assassino que age disfarçado de carteiro. O outro é um tecnognóstico de fato, criador de servos robóticos cumpridores de tarefas domésticas. Tem-se aqui dois homens que se inclinam para um sistema solipsista após a rejeição do feminino, tropo que alude ao sentimento de exílio que todo gnóstico nutre em seu peito: é o momento em que, ao se sentirem rejeitados pela atração de Vênus, sentem-se coagidos à realização da própria vontade utópica através da técnica. Por meio do Anel de Giges alguém poderia simplesmente desfrutar dos prazeres do mundo sem nunca ser responsabilizado moralmente. Seria como desaparecer. Por meio de escravos artificiais alguém poderia se eximir indefinidamente do trabalho.

Todas essas implicações são elucidadas pelo mito de Hefesto que é também o mito do coxo: segundo Paul Diel, o coxo é desprovido da capacidade de se firmar por conta de sua deficiência, ilustrando assim a condição de alguém que não consegue o firmamento da própria alma. Pode se tornar alguém ressentido, insidioso e propenso à vingança por meio de jogos solipsistas e de um delírio demiúrgico. Hefesto, através de sua teia, captura sua esposa Afrodite (com quem nutre essa relação de devoção à natureza e ao feminino, sendo ela a própria Vênus) enquanto ela o trai com Ares, o deus da guerra, a manifestação da vontade marcial. Esta dinâmica entre os três deuses, os deuses que simbolizam atração (Vênus), repulsão (Marte), e a técnica (Hefesto), representa o ciclo inquebrável do qual a técnica se vê vítima quando não utilizada como uma ferramenta dos propósitos divinos.

Quando a técnica incorre no delírio demiúrgico, toma a forma da rede de Vulcanus, a forma dessa teia que captura os amantes que representam a um só tempo sua maior obsessão e sua fonte de desgraça; quando utilizada como acessório divino, dá a luz a Palas Atena, aceitando humildemente seu papel enquanto apoio da inteligência e da vontade divina, abrindo então a cabeça de Zeus para que a deusa da pólis surja. Todos os afetos tecnognósticos fazem parte dessa rede de Vulcanus. A experiência digital, cada vez mais solipsista, ilude e manipula através dos afetos de atração e repulsão, elevando os que são digitalmente aclamados e soterrando os que de alguma forma se veem vítimas do algoritmo, da comunidade ou de qualquer conjunto de dados que atue insidiosamente por trás da tela.

Os esforços prometeicos de expandir a inteligência humana, dum ponto de vista mitológico, são acompanhados pela punição dada por Zeus na criação da figura feminina, a figura de Pandora, como um outro símbolo do mundo material e de suas paixões. A inteligência solipsista levada ao extremo evoca o aspecto nefasto de Prometeu: o homem se torna cada vez mais solitário, cada vez mais obcecado com jogos particulares, com a pluripotência sensorial, com a experiência digital, experiência que é ao mesmo tempo catártica aos sentidos e carcereira do espírito. Levada ao extremo, a tecnognose culmina no propósito de findar os esforços do homem na busca pela perfeição, pelo amor, pelo fim da luta, do trabalho e da responsabilidade individual, diluindo a experiência ao ponto de anular as barreiras entre o masculino e o feminino. Isto é algo plenamente visível nos desenvolvimentos transhumanistas tanto do nosso cotidiano quanto na ficção, como é o caso de personagens como Motoko Kusanagi, um ciborgue de traços andróginos que funciona simultaneamente como soldado perfeito e como objeto de desejo.

O tropo do fim da história, um outro objetivo da tecnognose, foi também brilhantemente retratado na ficção. É um tropo que consiste na busca do homem pelo fim de todo o sofrimento humano através da unificação da imagem do mundo, transformando-o cada vez mais num parque de diversões homogêneo que possibilita simulacros de experiências históricas através da "gamificação" da experiência moderna. Vemos o retrato dessa realidade em Gankutsuou, uma adaptação animada do Conde de Monte Cristo. Lá, em sua releitura futurística dos eventos descritos por Dumas, há a ilustração do ímpeto humano por reconstruir espacial e sensorialmente uma miríade de cenários históricos a fim de burlar a percepção de avanço dos tempos. A imagem de um carnaval de Veneza hospedado na lua, como vista nos primeiros episódios, é ilustrativa o suficiente do que de fato há por trás da ascensão da informação e da digitalização irrefletida da experiência: a prisão sublunar no eterno carnaval.

Quando a informação é cultuada como soberana, vemo-nos vítimas do reino da quantidade. Quando presos no reino da quantidade, estamos também presos na rede de Vulcanus. Enquanto perseguirmos a imagem do eterno feminino, estaremos presos ao que pudermos oferecer enquanto falsidade e mitologia pessoal. Seremos forçados ao aperfeiçoamento irracional do corpo, dos sentidos, de nossas capacidades e da nossa imagem, ao passo que nossa experiência espiritual se tornará cada vez mais evanescente. Quanto mais a quantidade é venerada, mais somos vítimas do azul das telas, dessa ilusão de uma experiência universal e libertadora que é essencialmente contextual e aprisionadora, tal como o mundo sublunar. Quanto mais atados à rede de Hefesto, mais nos vemos sobrepujados pelas nossas paixões e pela natureza em fúria e desordem. O destino do homem afogado nos prazeres da tecnognose é viver a ilusão do triunfo sobre a natureza, ignorante de sua trágica derrota sob os pés da desalmada Hera.

domingo, 23 de junho de 2024

Tengoku to Jigoku e a moralidade japonesa

Os japoneses são estranhos. Trata-se de um povo disciplinado, colegial, artístico, folclórico, lunar, ardiloso, coletivista, burocrático, plutocrático, racialista e homogêneo. Jorge Luis Borges chamou-os de povo das letras, que substituiu a espada pelo pincel em sua gênese mítica, preocupando-se sempre mais com os festivais das estações do que com o mandato do céu, incapazes, segundo o mago portenho, de intuir o certo e o errado. Para toda civilização cosmológica só existe uma ordem: a dos astros. Toda a incorporação histórica das religiões do Japão se deu num processo cumulativo de ferramentas de ordem social e de símbolos. A paixão do japonês pelas artes é visível e soberana, algo perceptível em sua devoção ao auto cultivo de Confúcio: o aprendizado do japonês se dá por meio do dō, da realização de um caminho unitário, da busca pela transformação e aperfeiçoamento do homem por meio de sua integração ao tao, o fluxo de transformações que rege todas as coisas.

Nesse aprimoramento artístico coletivo, vemos uma sociedade que pode chegar a fabricar suas próprias religiões individuais, como sugere Chris Marker em Sans Soleil (título que alude ao afastamento da sociedade japonesa do eixo solar da razão) por viverem numa experiência maximamente poética. Cria-se então uma moralidade que preza muito mais pela harmonia do tecido social (a permanência na pólis) do que pela verdade e pela justiça, pela cisão axial entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, entre o preto e o branco, a cisão da espada da verdade que separa pais e filhos. É nessa tensão que Akira Kurosawa opera em seu filme Tengoku to Jigoku (1963): no conflito axial entre o homem bom e o homem mau que divide a sociedade japonesa ao meio, revelando-lhe enfim suas qualidades celestiais e infernais.

Kingo Gondo (Toshiro Mifune) é um plutocrata que trabalhou duro para chegar às alturas. Generoso pai e rígido empresário, Gondo planeja manter-se de pé nos negócios através de uma filosofia pessoal de como se deve fazer sapatos, visando a qualidade do firmamento. Tratando-se de um empresário de escala nacional, Gondo representa um novo tipo de elite emergente no Japão pós-guerra, que é o Japão dos estudantes, o Japão que ascende por meio do aprendizado eficiente das mais diversas técnicas de negócios. Sua origem humilde ilustra por si só o problema na concepção de uma sociedade idealizada em castas num contexto moderno: seu filho e o filho de seu empregado brincam juntos e trocam de roupas durante a brincadeira, por se tratarem em essência de uma mesma gente. Gondo é sapateiro e acredita em sua filosofia de firmamento. Lembra-nos do simbolismo que Paul Diel alude ao coxo nos mitos gregos (Édipo, Héfesto) como aquele que tem a alma em desequilíbrio e que precisa de firmamento. Gondo acredita no firmamento da alma como lema samurai.

O que faz com que Gondo atinja a graça é a aceitação do sacrifício pessoal, a contemplação da moral como um assunto de vida ou morte e a aceitação do absurdo como um assalto completo aos costumes da sociedade japonesa. Takeuchi Ginjiro, um dos criminosos mais repulsivos já retratados em telas, é o perpetrador deste absurdo: ao cometer o erro de sequestrar o filho do motorista de Gondo e não o pequeno herdeiro, um criminoso comum tomaria uma medida drástica ou simplesmente abandonaria a criança e fugiria. Mas Takeuchi não estava interessado na obtenção de recursos materiais tanto quanto por vingança (mas vingança de quem?) e procede com a exigência de um resgate, ciente de que aquilo lhe daria até mesmo uma vantagem: no Japão, o crime de extorsão só caberia em caso de sequestro de um parente (o que implicaria responsabilidade direta da parte extorquida). Naquele caso, tratava-se de um "mero" caso de sequestro que levantava um dilema moral a Gondo: permitir que o filho do motorista seja morto e manter seu império (afinal, aquele dinheiro era crucial em suas transações) ou abdicar de tudo e salvar uma vida?

Takeuchi, assim como Gondo, representa um individuo de mentalidade extraordinária, só que às avessas. Encarna o espírito demoníaco do revolucionário, que vê em Gondo simplesmente a materialização da imagem de um membro da elite por uma mera contingência topológica. Takeuchi vive embaixo e Gondo vive em cima. Takeuchi é um futuro médico e Gondo é um comerciante. Takeuchi não sabe bem o motivo de odiar Gondo para além de vê-lo lá de seu casebre. Takeuchi representa o esvaziamento do individuo pela cegueira da mente. Uma das técnicas mais importantes empregadas por Kurosawa no filme é a da obstrução consciente de certas locações, ou da visão nublada de certas fisionomias. Takeuchi é o indivíduo privilegiado com uma vista telescópica do mundo ao seu redor, ao passo que Gondo é forçado a se empanar de cortinas que obscurecem seu apartamento, tendo que dar um salto absurdista de fé nos indivíduos e na moral. Takeuchi, tão controlador e meticuloso em seus planos, representa a dessensibilização da mentalidade revolucionária e burocrática que enlouquece o povo japonês: seu desdém pelos homens de valor por trás das cadeias causais (trabalhadores civis, viciados, a força policial e a mídia) impede-o de enxergar os furos em seu próprio plano, vendo-se preso dentro do próprio labirinto materialista. Os demais personagens, por outro lado, são forçados a adotar diferentes pontos de vista topológicos para resolução do caso, transitando por toda a cidade em busca de novas informações que possam compor a fisionomia de Takeuchi, fisionomia essa que atua como um símbolo do aspecto mais nefasto (e infernal) da sociedade japonesa: a despersonalização e a desintegração pessoal.

A cada passo dado na investigação, a força-tarefa se vê mais próxima do entendimento da experiência do inferno japonês. A sociedade aparentemente harmônica e homogênea da superfície se vê diluída na miscigenação racial dos distritos boêmios que antecedem o bueiro dos vícios que Takeuchi busca como fonte de matéria-prima, bem nas profundezas. Disfarçados na multidão, os policiais à paisana representam a manutenção da essência das vocações. Vestido de médico e perpetrando a morte, Takeuchi representa a corrupção do ofício, matando "sem sujar as mãos" através de drogas mais perfeitas. Para um japonês, a perfeição das formas é o valor supremo, e Takeuchi busca tomar vantagem disso perseguindo o crime perfeito. Distinguível como japonês numa multidão de imensa variedade étnica, finalmente vemos Takeuchi em plena individualidade: parece um Alain Delon dos infernos. Com seus contornos cada vez mais discerníveis, avistamos o produto da desintegração individual: o distrito dos viciados mais lembra uma galeria de possessos, assim como o próprio Takeuchi o faz nos momentos finais do filme.

A técnica em preto e branco aplicada por Kurosawa é deliberada: a inserção da axialidade na moral japonesa deve ser dissolutiva, a fim de preservar somente as essências após o longo nigredo — o rosa da fumaça feminina das fábricas surge como uma ode às flores de cerejeira, as flores do espírito guerreiro perante a morte. O preto e branco revela os aspectos celestiais e infernais da sociedade japonesa: a moral é capaz de extrair o melhor da polícia, da mídia, de trabalhadores miseráveis e até de crianças. O sacrifício de Gondo, da fortuita altura de sua posição social, é essencial para a formação de um exemplo civil condizente com a postura que deve ser tomada pela nova elite. A exposição da monstruosidade da complexa e disforme trama montada por Takeuchi é essencial para a meditação da sociedade japonesa sobre si própria, uma meditação que ultrapasse os ciclos cosmológicos e a experiência poética cotidiana.

Talvez o omen mais importante do filme, por fim, seja justamente o momento em que vemos a casa de Gondo e de sua família à venda. O relógio, símbolo que representa a distinta experiência do tempo dos japoneses, ou seja, a da impermanência, do Mono no Aware, da experiência de vigor da honra que enfrenta a morte de peito aberto, está muito bem catalogado e precificado pelos corretores. A experiência de impermanência que a axialidade da moral cria é diferente: causa um desconforto flagrante em todos os presentes, seja nas feições atribuladas de Toshiro Mifune ou nas demais personagens. É a experiência da morte em vida, do sacrifício dos próprios bens, do conforto e da segurança dos parentes e de todo o trabalho feito até ali. É uma cena sutil, talvez facilmente eclipsável no contexto de um filme dessa estatura, mas é justamente no enterro daquele passado, no enterro dos velhos símbolos de uma sociedade parida e nutrida no seio da deusa Amataresu, que contemplamos a dimensão devastadora e os incontáveis sacrifícios de um único ato moral perpetrado num mundo de trevas.

domingo, 2 de junho de 2024

Vertigo e a Alquimia das Cores ou "Vertigo e o Centro do Mundo"

O olho enquanto símbolo é o órgão associado à percepção intelectual e à transição da multiplicidade para a unidade. É através do horizonte que contemplamos a vastidão pluripotencial da realidade com nossos próprios olhos, e é através do olho interior — o terceiro olho, o olho da mente — que contemplamos a verdade unitária e inequívoca. Quando o duplo de Marlene Valdes (Kim Novak) diz a John "Scottie" Ferguson (James Stewart) que "only one is a wanderer, but two are always going somewhere", ela não fez nada menos do que uma profecia a respeito do fim último da jornada caleidoscópica e da alquimia de cores que contemplamos diante de nossos olhos: juntos, o ex-policial-agora-detetive-particular Scottie e a amante-cúmplice-döppelganger Judy Barton estavam para embarcar numa viagem de retorno à unidade, uma unidade dissolvida na ruína das vocações, dos gêneros narrativos, fragmentada e dispersada no contexto da instauração da arte moderna enquanto um exercício mimético romântico e romanesco, que tem no cinema enquanto arte do múltiplo seu baluarte e sua égide.

Entretanto, é justamente por contemplar e capturar esse processo de dissolução ininterrupta das paixões que o cinema se revela aqui como uma arte abissal: atingida sua forma final, o cinema se torna homólogo ao pico do furacão e ao fundo do abismo, que borra a visão por meio do erotismo inquebrantável das imagens e deposita todas suas fichas na retomada do espírito da tragédia, do fatalismo, em reflexão muito semelhante àquela de Jean-luc Godard em Le Mépris. O olho e o abismo se tornam um só, e é na captura dessa natureza quimérica, simultaneamente imersiva e meditativa, alquímica e católica, que repousa a genialidade suprema da magnum opus do mestre do suspense. Alfred Hitchcock foi um católico praticante por toda sua vida, assim como o maior alquimista do cinema. É nessa duplicidade que Vertigo constrói seu argumento, narrando a trajetória de um herói abissal, assim como fora o Capitão Ahab, que carrega consigo tanto uma intuição afiada para a verdade investigativa quanto uma ressonância física e psicológica com o abismo.

James Stewart é um ator de qualidades expressivamente joviais: alto, expansivo, feições militares e olhos garços. Encarnando John Scottie, o cético ex-policial que adquiriu acrofobia, Stewart confere ao personagem todas as características de uma psicologia jovial/jupiterina. Sua relação com o trauma de não ser mais capaz de estar nas alturas sugere um profundo descontentamento com a limitação do horizonte de seu olhar, agora confinado ao plano terrestre: é como a queda de uma figura uraniana das alturas. Scottie, um cético de origem calvinista, é o herdeiro de uma tradição de detetives mais próxima da de Sherlock Holmes, o detetive protestante de mentalidade mecânica, do que daquela do Padre Brown, o sacerdote católico de psicologia profunda e de insight quanto ao hábito humano baseado na confissão, mas não é por sua ineficácia enquanto detetive do mundo exterior que a analogia se sustenta, e sim por seu fracasso em investigar a própria alma, vítima da caecitas mentis que nubla seu julgamento quanto a seu profundo fascínio pelas andanças no abismo. Seu ceticismo o leva à regressão na ordem cósmica: o medo de altura se torna um desligamento concreto entre sua alma e a razão. Scottie é simbolizado inicialmente pelo azul celeste, a cor evocativa de Júpiter, o planeta que simboliza o céu. Ao se ver impedido de alçar voo e de ter uma perspectiva plena das alturas, condenado a caminhar em chão firme pelo resto de sua vida, Scottie é devorado pelo reino profano do vermelho e do verde, símbolos de Marte (Neikos, um símbolo da inércia e do conflito) e Vênus (Philia, um símbolo da gravidade e da atração) como soberanos do mundo sublunar das paixões.

Essa oposição de cores ilustra também o conflito heráldico entre os uranianos (azul e dourado) e os ctonianos (vermelho e verde); as cores uranianas, também cores marianas, são evocadas pela pintura de Carlotta Valdes, ancestral de Marlene Valdes, a esposa “enlouquecida” que Scottie foi contratado para investigar. É importante prestarmos muita atenção em cada uma das manifestações dessa dualidade na dramaturgia do filme: a verdadeira Marlene Valdes, sobrenome toponímico que evoca o Primado de Astúrias — a primeira região a ser libertada na Reconquista Cristã da Península Ibérica, região essa que consistia em todo o norte da Espanha — está sob a influência espiritual de sua ancestral, em algum tipo de contato com sua alma no Purgatório.

Há aí uma ressonância com a primazia da catolicidade, com a verdadeira essência qualitativa das terras de São Francisco, edificadas e catequizadas pelas missões franciscanas. Essa influência celeste a conduz aos ritos católicos, como o tributo aos mortos e a visita à Missão de São Francisco de Assis. O espírito de Carlotta e a própria Marlene se conectam por um leitmotif: a herança do colar de rubi que evoca o simbolismo da rosa como o centro do mundo, um análogo ao cálice, a lança e a todos os símbolos guénonianos que ilustram a manifestação essencial do ser.

Marlene carrega flores para depositá-las no túmulo de sua ancestral, num ato de profunda catolicidade e sensibilidade espiritual; Judy Barton, seu duplo, a farsa, quer que Scottie creia que a moça está sofrendo de influências nefastas que a fazem tentar suicídio numa imitação de Carlotta. A crença cética de Scottie na pobreza psicológica de Marlene é prova inequívoca de sua mente cega. As ações de Marlene são, na verdade, as de um elusivo fantasma da eternidade, um símbolo do eterno feminino que manifesta a qualidade de guia de Vênus, como a Beatriz de Dante e a Laura de Petrarca. Seu carro é verde e sua busca é ascendente. Sua qualidade é a de uma rosa, ou de qualquer flor que simbolize o desabrochar da verdade que ilustra o centro do mundo, como as flores da Ophelia de Hamlet, um símbolo da fé e da pureza.

Marlene é dona de um tesouro, de uma imensa herança, e seus cabelos dourados simbolizam sua riqueza espiritual. Cumpre a função de um guia espiritual em sentido simbólico — é principalmente no seu coque, que tem o formato de um redemoinho e da espiral, que a obsessão do olhar de Scottie repousa sobre, cego para o sentido transcendental daquele padrão, que em muito se aproxima do desabrochar de uma flor.

Enquanto a verdadeira Marlene guia Scottie através dos vestígios da catolicidade franciscana, seu duplo, Judy Barton, conduz o obtuso e contumaz detetive às profundezas do abismo. No momento em que o homem vê a cópia trajada em roxo, a cor que marca o início do processo alquímico atirar-se debaixo da Ponte Golden Gate, sua mente cega, já incapaz de intuir a razão, reduz-lhe a um escravo da ação inconsciente: cumpre papéis erráticos desesperadamente, atirando rapidamente pela janela sua competência de detetive em prol de um falso heroísmo que compense seus traumas psicológicos. A sedução pela falsidade narrativa o aproxima cada vez mais do abismo, por não ser capaz de discernir entre a loucura e as coisas do espírito, entre o profano e o sagrado. Batizado nas águas abissais da ponte entre os dois mundos, passará a vestir verde enquanto que oferecerá roupas vermelhas àquela que crê ser Marlene. O processo da dissolução de sua razão foi um sucesso. A tragédia histórica de um suicídio é substituída pela farsa imagética do cinema.

Scottie e Marlene embarcam juntos em uma jornada rumo à farsa. O filme se transforma e passa a capturar imagens abissais: a fachada de um romance obsessivo esconde uma ignóbil trama de manipulação e assassinato. A descida rumo ao bosque de Muir Woods na Califórnia faz lembrar aquela da antessala do Inferno de Dante: Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, ché la diritta via era smarrita. A chegada na Missão San Juan Bautista, no condado de Benito, palco da farsa que é o centro do filme, carrega consigo um sentido profundo: de forma literal, consiste na investigação do lugar que parece ser a fonte dos traumas que atormentam “Marlene”. Mas é nesse momento que fica clara a impossibilidade de aplicação de um método exegético como o das 4 camadas advogadas por Dante (e pela tradição que o antecede no estudo hermenêutico das escrituras). A polissemia do cinema exige que saltemos diretamente para o sentido anagógico, num esforço hercúleo de síntese por meio do símbolo, que assume em si mesmo uma abertura para o inefável.

A estrutura de Vertigo, composta de picos e barrancos, assim como a topografia do condado de São Francisco, parece-se muito com a de um filme que contém vários filmes em si. A cada mudança do processo alquímico, descrito magistralmente na sequência das cores do sonho de Scottie após o “suicídio” de Marlene — sonho esse que narra essencialmente a decadência de sua alma até o fundo do abismo pelo abandono da razão — um novo filme se inicia. Do azul que representa seu caráter jovial e outrora ascendente até as profundezas do vermelho e do verde profano. Essa ciranda de finais e renovações dos ciclos cósmicos está diretamente ligada ao redemoinho e à roda das revoluções, símbolo que traduz a essência do que é estar submetido às leis do mundo sublunar, do que é estar no fundo do abismo, mas é mais do que isso: traduz a própria essência do cinema enquanto arte polissêmica, pluralista e de impossibilidade sintetizante. O cinema e o ofício do cineasta exige a contemplação do abismo.

Se em uma acepção literal vimos a busca pela resolução dos traumas de “Marlene”, em sentido anagógico testemunhamos a busca inconsciente pelo centro do mundo materializado no campanário. Por caminhos tortuosos, vemos Scottie tentando conter os esforços de “Marlene” em repetir o destino de sua ancestral. Na segunda metade do filme vemos que o que parecia loucura era na verdade farsa, mas todos os personagens são guiados ao campanário invariavelmente. Scottie persegue o aroma da flor de Judy Barton/Marlene; o marido assassino Gavin busca a fortuna de sua esposa; Judy Barton persegue o amor de Gavin e eventualmente o de Scottie; Marlene é conduzida à San Juan Bautista para ser sacrificada.

De forma inteiramente orgânica e emocionalmente devastadora, quase que corrigindo todos os erros formais grotescos que a maioria dos cineastas cometeram e cometeriam ao articular uma trama tão artificiosa, todos os personagens são reunidos em uma ciranda ao redor do verdadeiro centro do mundo. Scottie não pode subir as escadas porque tem medo de altura: a solução verdadeira de sua maládia espiritual estaria no sacramento do batismo, como Hitchcock aponta brilhantemente no momento que antecede o assassinato da vítima, oferecendo-lhe duas opções: as escadas e o sacramento. Aut viam inveniam aut faciam. Ao optar pela subida forçosa até a “verdade” que a sedução, o erotismo, a loucura e a cegueira de uma mente engolida pelo abismo oferecem, Scottie tem seu destino selado. Passará a atuar na segunda parte do filme como um artífice, um tecnognóstico, um artista obcecado com a panacéia, com a solução das soluções promovida pelo ouro de tolo nos falsos cabelos loiros de Judy.

Se a primeira metade do filme constitui a tragédia, a segunda revela a farsa. Os esforços de Scottie em reconstruir materialmente o fantasma de Marlene com o objetivo de dominar a natureza (por isso também que sua imagem está sempre empanada pelo verde) revelam a frugalidade do artista que busca a transcendência pela arte e pela técnica. Hitchcock, um católico praticante, sabe disso melhor do que ninguém: tudo que uma imagem precisa para que tenha seu sentido profanado é de um ruído, uma interferência, um elemento que qualitativamente a remova do presente e lhe confira perspectiva. É o que acontece quando Scottie vê o colar de Carlotta que Judy guardou. O símbolo da rosa evocado pelo rubi guia-nos novamente ao campanário, de volta ao centro do mundo. O filme faz então uma elipse completa, já que o instinto de detetive novamente toma conta de Scottie, possibilitando-o, por fim, a catarse e o expurgo de seu trauma de alturas, levando-a enfim ao topo do campanário. O pequeno vislumbre da providência é suficiente para conduzir-lhe a ainda uma outra catarse, uma catarse de proporções além das capacidades de um cineasta, e por isso o verdadeiro fim do filme, assim como de todo o cinema: o deus ex machina que leva à morte da segunda Marlene, de Judy Barton, ou seja, a aparição da freira sentada nas sombras evoca a astúcia da razão e a providência divina como o limite da pluralidade, o esgotamento da imagem. O campanário é o símbolo do farol da verdade que pode ser visto de quaisquer pontos de uma cidade, simbolizando a verdadeira essência da unidade. O limiar do processo alquímico é o salto no ser, o fim das transformações e a passagem para o outro mundo. Para o herói abissal, como John “Scottie” Ferguson, assim como para o capitão Ahab, esse limiar só é atingido no fim de suas andanças, nas bordas do mundo. O abismo não mais representa um objeto de desejo e fascínio, mas o negrume das portas eternamente fechadas pela morte.

A Arte da Erudição e o Eterno Rembrandt

Todo processo de erudição é arte; é metamorfose; é instrução; é desembrutecer. À revelia dos incentivos saturninos para que nos tornemos dur...

-

Eis os três talismãs do discurso simbolizante: Mito, Poética e Símbolo. O mito, mais primitivo dos esforços significantes e sintetizantes, f...

-

Out, out, brief candle! Life’s but a walking shadow, a poor player That struts and frets his hour upon the stage, And then is heard no more;...

-

Billy Bat é um mangá que suscitará muitas postagens neste blog. Kevin Yamagata e Kevin Goodman podem ser vistos como alter egos de Naoki Ura...

.jpg)